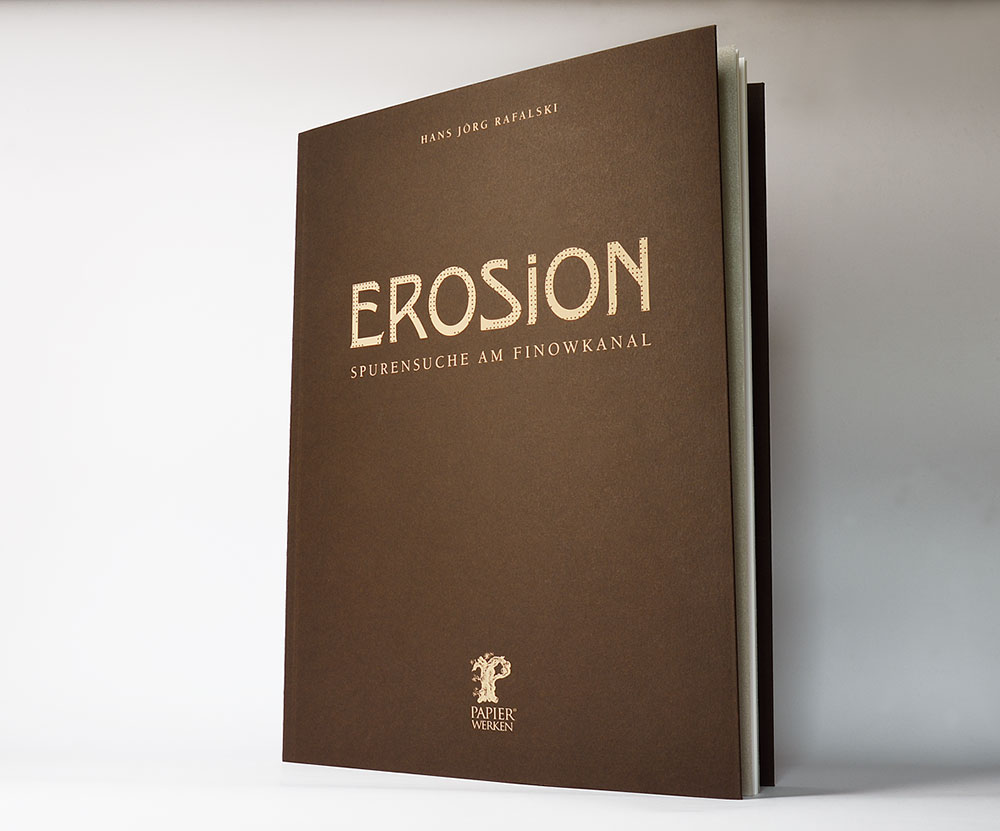

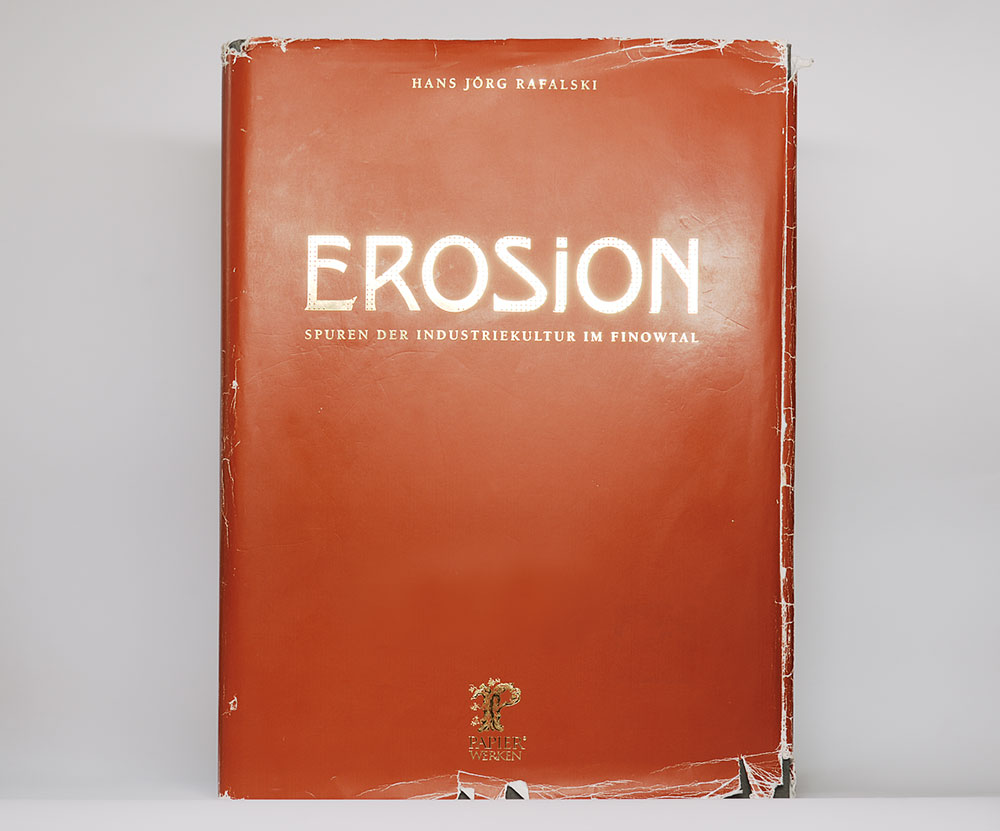

Ende 2016 erschien an dieser Stelle meine erste EROSION und wurde ein kaum erwarteter Erfolg. Im kommenden Herbst, genau zehn Jahre weiter, soll Buch Nummer 6 erscheinen: „Wie der Stahl gegossen wurde“, das Ergebnis einer zehnjährigen Recherche über den Neuanfang im Finowtal nach 1945. Es wird in mancherlei Hinsicht ein Neuanfang werden.

So viele uns umgebende Dinge, die wir noch vor Jahren als fest gefügt und gegeben annehmen konnten, unterliegen inzwischen permanentem Wandel, wenn sie sich nicht ganz und gar auflösen. Die Anzahl der gedruckten und gebundenen Bücher beispielsweise sinkt in jedem Jahr dramatisch und so schließen die Buchläden, die Stück für Stück etwas von der Seele einer Stadt fortnehmen. Möglicherweise wird der Wendepunkt vom Gedruckten zum Digitalen einmal mit jenem kulturgeschichtlichen Moment verglichen werden, da der erste Schreiber mit seiner leichten Papyrusrolle das Spalier der vor ihren Hütten hockenden Tontafelkratzer passierte und klar machte, dass die Tontafeln von da an aus den Regalen des mesopotamischen Buchhandels verschwinden würden.

Aber was liegt vor uns? Das altertümliche, das haptische Buch wird rarer, besonderer, luxuriöser werden, je mehr Menschen sich dem Dynamischen im bewegten Bild zuwenden. Damit natürlich auch kostspieliger. Die Richtung, in die es mit DEM Buch geht, ist absehbar. Wir Büchermacher stehen vor einer Herausforderung. Es geht ja nicht allein um die Schönheit bedruckten Papiers und die Frage, wohin mit der Energie für unsere Leidenschaft, wenn unsere Bücher immer weniger gewollt sind. Es geht auch darum, neben der Unverbindlichkeit des Digitalen die Verbindlichkeit, sprich die unveränderliche Endgültigkeit im Gedruckten zu bewahren. Was wüssten wir über das 11. Jahrhundert, wenn man seitdem schon digital gekonnt hätte, und jeder Machthaber in Tausend Jahren den weitergereichten Dateien seine Wahrheit übergebügelt hätte? Was für einen gigantischen Haufen Mist verbreitet heute schon diese künstliche „Intelligenz“?

Ein Mann namens Georg Goyert übersetzte einmal als erster die Ulysses von James Joyce ins Deutsche, ein in seiner Art vor 100 Jahren als revolutionär empfundenes Buch. Das Hintergrundrauschen zum Buchinhalt lieferte die anhaltende Erdrosselung der irischen Gesellschaft durch den katholischen Klerus. In seinem Text äußerte sich auch ein Befreiungsschlag des Exilanten Joyce. Die Macht des Klerus reichte aber immer noch so weit, das Buch als obszön verfehmt in Großbritannien und Amerika auf den Index zu bekommen. Der Schweizer Rhein-Verlag Basel, der die deutschen Rechte am Text erworben hatte, wagte zunächst die Herausgabe von Goyerts Übersetzung im Rahmen des offiziellen Verlagsprogramms nicht. Was er aber zusammen mit Goyert wagte, das war ein so genannter Privatdruck, der 1927 mit einer Auflage von eintausend Exemplaren erschien. Das Buch ganz allgemein, zu jener Zeit schon industrialisiert gefertigt und Massenware geworden, geriet unter solchen Umständen noch einmal zu etwas exotischem, etwas geheimnisumwittertem, zugleich zu etwas persönlichem. Jedes einzelne, laufend durchnummerierte Exemplar scheint seinen Besitzer bis heute in eine besondere Nähe zum Autor und Übersetzer zu rücken, schien seinerzeit Macher und Besitzer in dem Geheimbund einer Schicksalsgemeinschaft zu verbinden. Betrachtet man den sich in der Gegenwart vollziehenden Rückzug vor allem der jüngeren Generationen vom haptischen Buch, unsere finanziellen Belastungen, das Auseinanderbrechen der Gesellschaft und das Aufstehen neuer sozialer Fronten, dann gewinnt man das Gefühl, dass sich Ähnliches noch einmal vollzieht. Inhalte gelten wieder als verfemt, werden totgeschwiegen oder totgeschlagen, wenn sie nicht da angesiedelt sind, wo die Mehrheiten in den gesellschaftlichen Konfrontationen und Konflikten „Wahrheiten“ bestimmen. Buchprojekte werden unter solchen Bedingungen noch schneller unwirtschaftlich und immer häufiger aufgegeben, Autoren, Buchkünstler und kleine Verlage frieren Projekte ein oder ziehen sich ganz zurück.

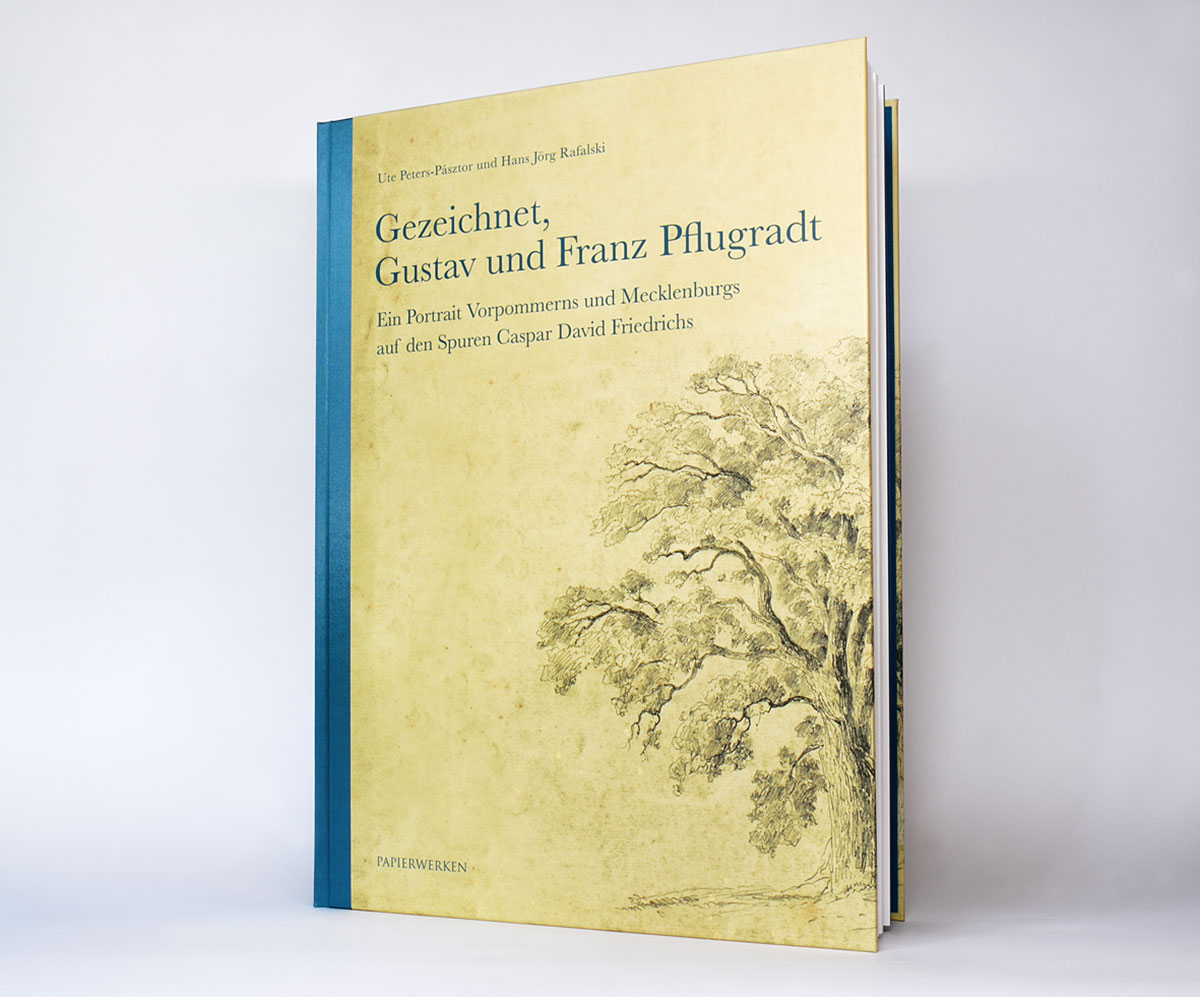

Gerade Kleinverlage sind es jetzt, die nach Möglichkeiten suchen (müssen), so interessant zu sein, dass sie kleine Gruppen von Buchenthusiasten für sich einnehmen und erhalten können. Was bleibt, sind immer häufiger Bücher als Leidenschaftsprojekte ihrer Macher, Bücher neben einer Ökonomie, neben dem Mainstream und letztlich Bücher außerhalb des Handels.

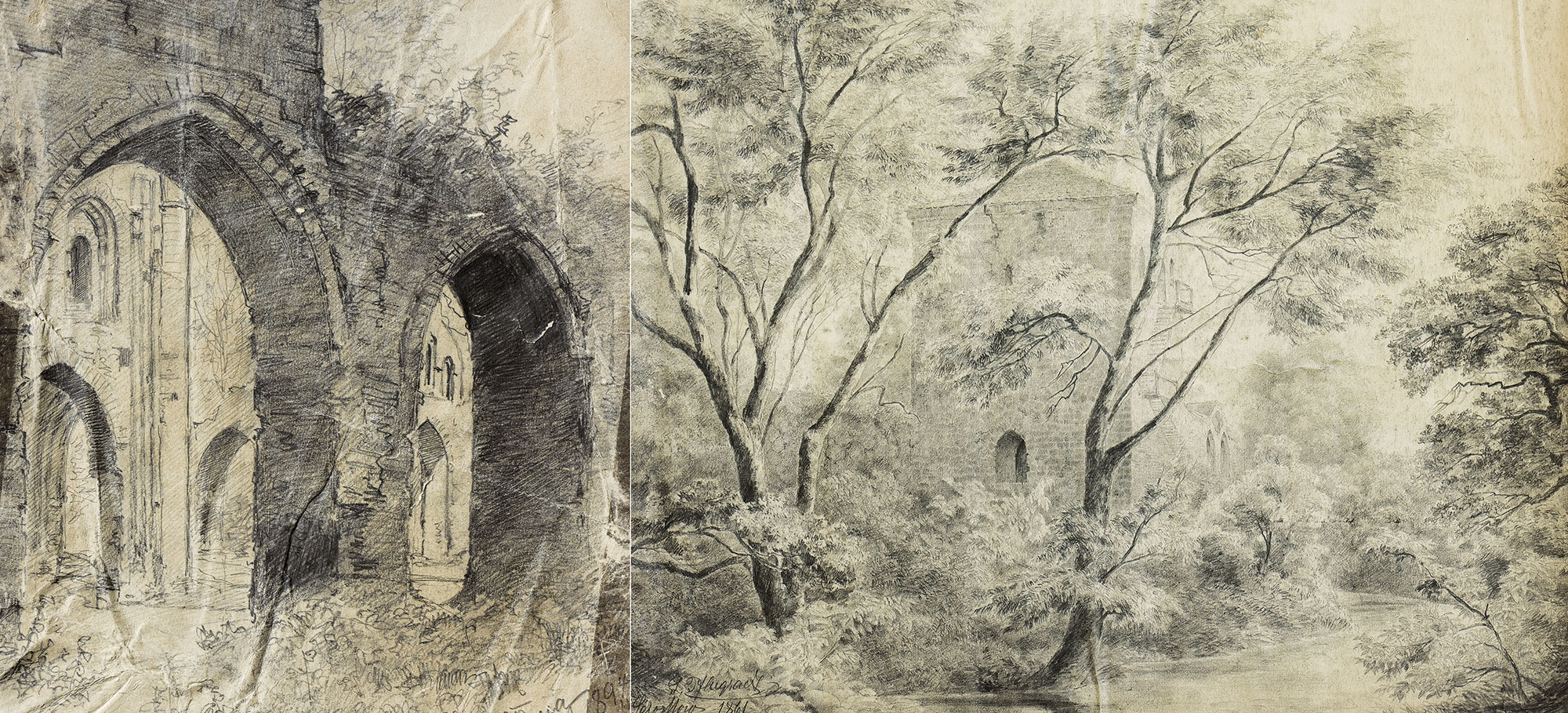

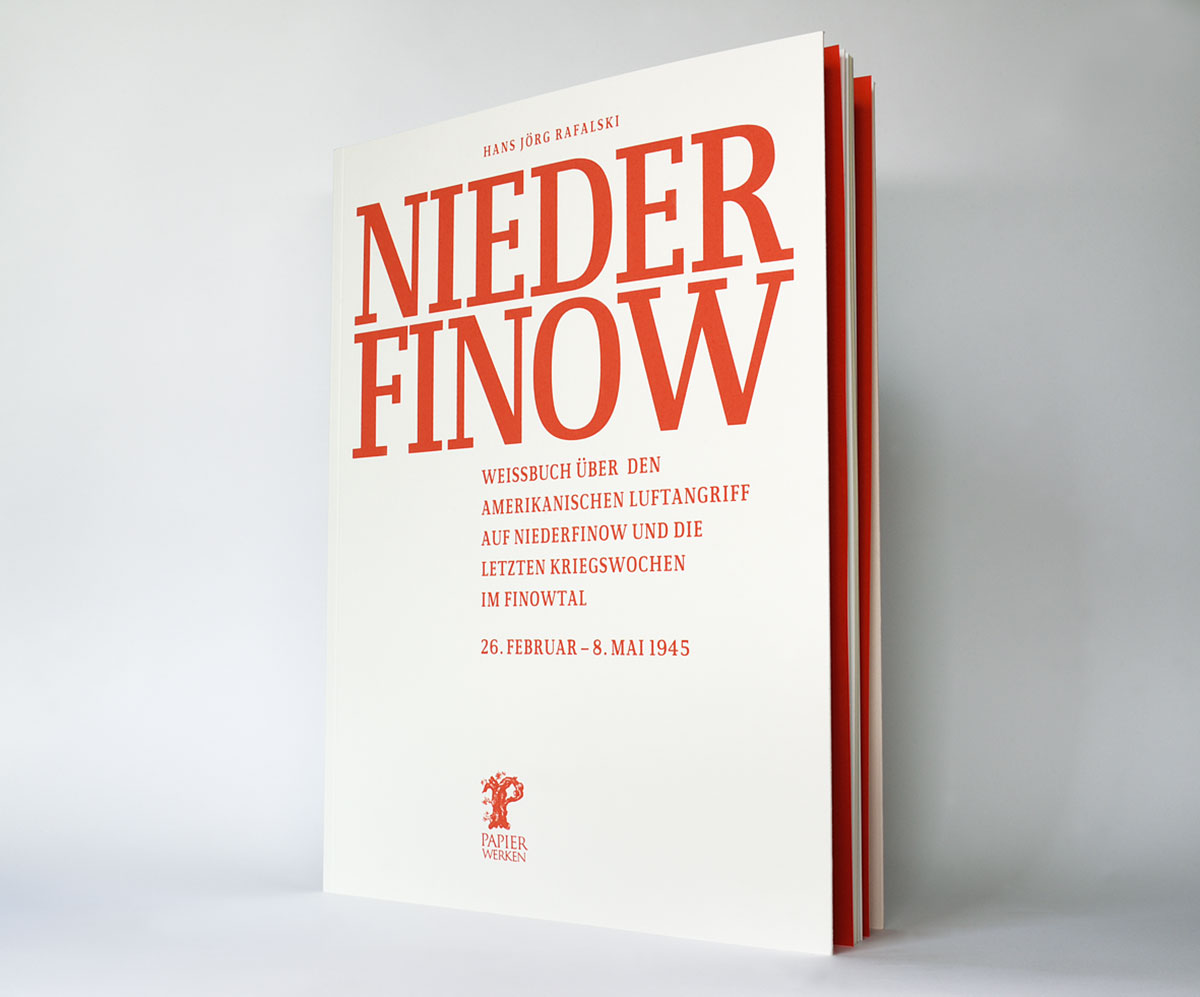

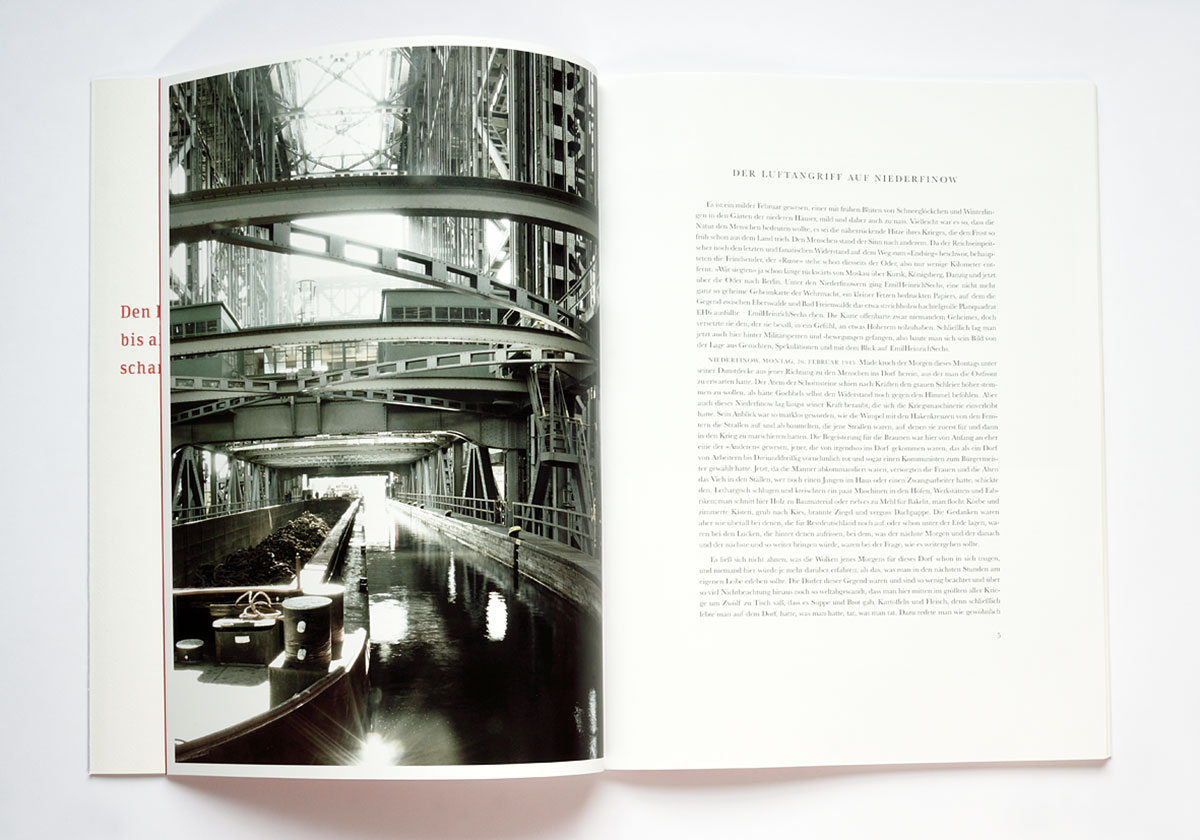

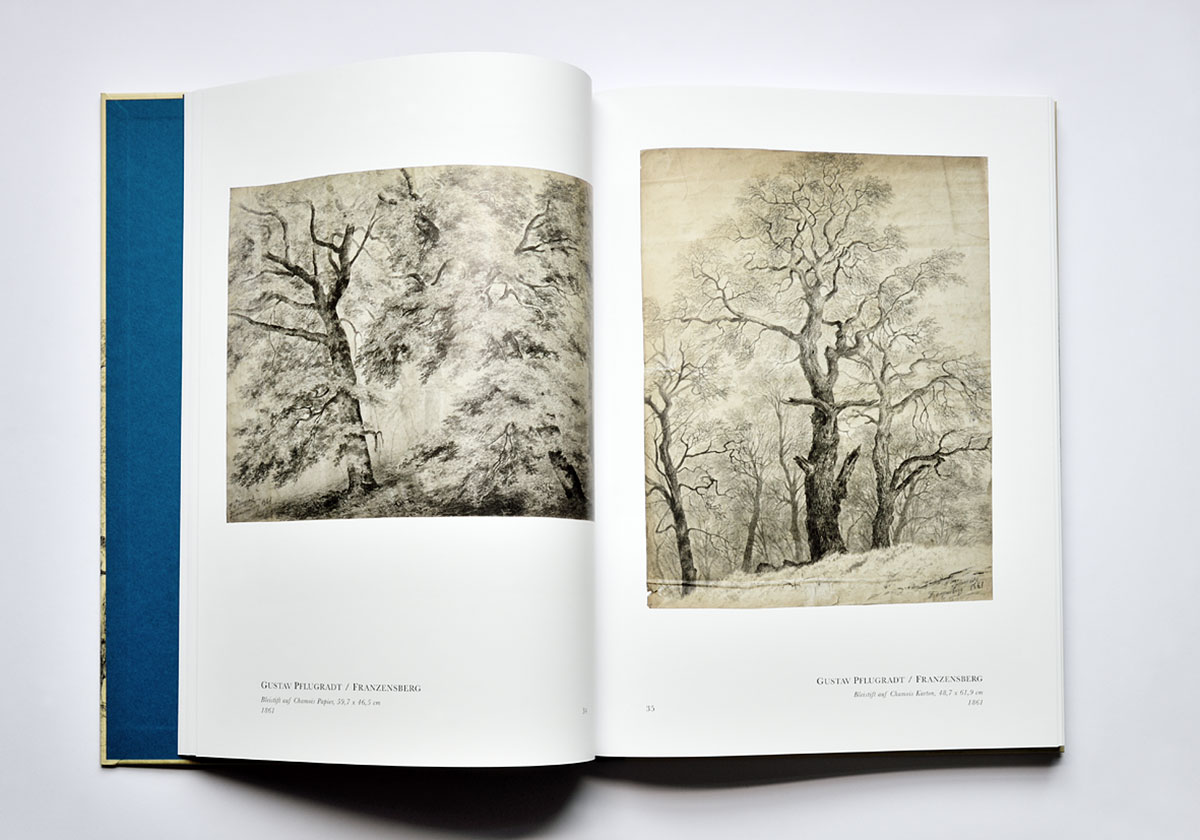

Mehrere über viele Jahre recherchierte und bearbeitete Buchprojekte stehen hier vor der Vollendung. Sie behandeln Geschehnisse, die angesichts der auch in der Gegenwart wieder so stark ideologisch betriebenen Geschichtsdarstellung möglicherweise späteren Generationen nicht mehr rekapitulierbar sein werden. Für 2026 ist nach zehnjähriger Recherche die Veröffentlichung des Buches „WIE DER STAHL GEGOSSEN WURDE“ geplant. Der Inhalt wird nahtlos an „NIEDERFINOW“ anschließen und auf über 500 Seiten Neuanfang und Wiederaufbau im Finowtal nach 1945 sowohl erzählerisch als auch dokumentarisch nachvollziehen. In Reaktion auf die Rahmenbedingungen dann nicht mehr als PAPIERWERKEN-Buch, sondern als PRIVATDRUCK mit der sehr geringen Auflage von 111 Exemplaren und nicht mehr im Handel erhältlich, sondern nur noch direkt. Denn eines bleibt, die Leidenschaft für die gefundenen Inhalte, die Leidenschaft fürs Büchermachen. Mit Büchern von uns Kleinverlegern und Buchkünstlern erwirbt man auch immer ein Stück von uns selbst, in jedem Falle etwas Persönliches.

Da ein großer Teil der Inhalte nur in diesem Buch zu lesen, die Auflage des geplanten Titels aber sehr gering sein wird, nehme ich gern schon jetzt unter mail@papierwerken.com unverbindlich bleibende Interessensbekundungen entgegen. Die Buchvorstellungstermine werde ich hier im Herbst 2026 bekanntgeben.

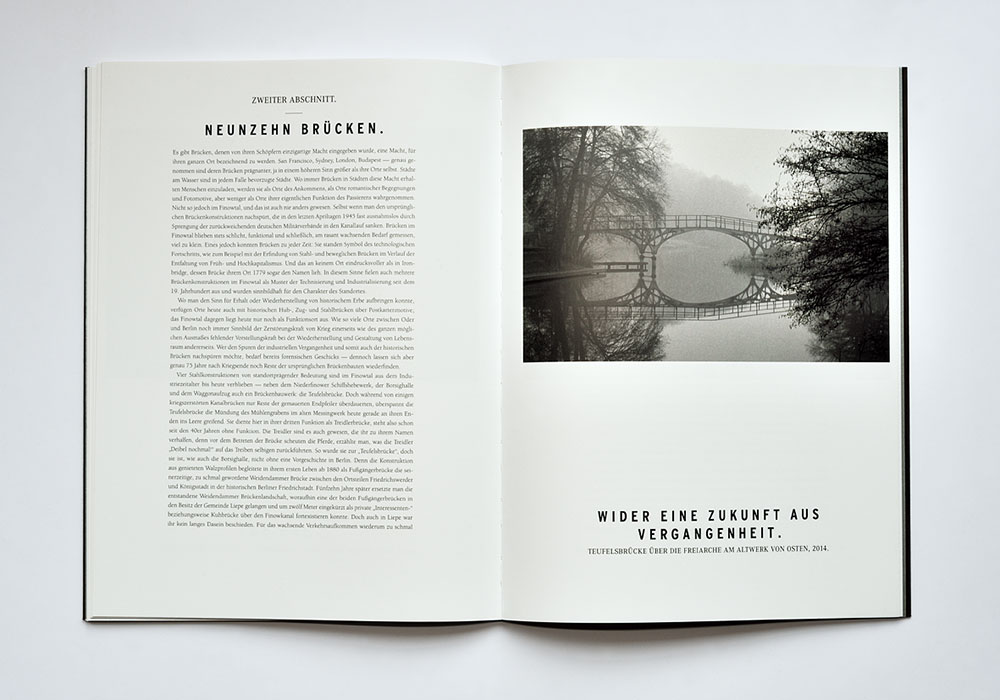

Darüber hinaus biete ich 2026 zwei geführte Touren im Finowtal an, jeweils ganztägig mit dem Fahrrad nach Vereinbarung für mindestens 5 und höchstens 10 Teilnehmer zum Teilnehmerpreis von 20 Euro, vorzugsweise zwischen Mai und September. Zum einen eine Tour durch die Industriegeschichte des „Märkischen Wuppertals“ ab Kupferhammer im Jahr 1600 über Messingwerk zurück nach Eberswalde ins 20. Jahrhundert. Sie lernen die verbliebenen Spuren einer großen Geschichte und an ihnen hängende Geschichten kennen. Zum anderen eine Tour zu den Spuren des Weges der Roten Armee zwischen Niederfinow und Eberswalde im April 1945. Anfragen bitte auch an mail@papierwerken.com .